Первый вопрос, возникающий у людей со сколиозом: а лечится ли сколиоз? Лечится, если он построен по законам биомеханики (прим. биомеханика - наука о механике живых тканей, отдельных органов и организма в целом). Если же эти законы нарушаются, то сколиоз не поддается лечению и любое вмешательство с целью его коррекции может вызвать осложнения.

Связывать проявления сколиоза исключительно со скелетной асимметрией было бы неправильно. Гораздо чаще врач сталкивается с проявлениями функционального сколиоза или комбинации органического и функционального сколиозов. Позвоночник структура зависимая от тонуса окружающих мышц. На следующем видео изображено, как может прогрессировать сколиоз.

Так что же такое этот сколиоз, давайте разберемся. Научное трактование сколиоза такое: сколиоз - это сложная деформация столба позвоночника, при котором происходит боковое искривление его в плоскости спины и скручивающее вращение позвоночника вокруг своей оси. Самостоятельно позвоночный столб может искривиться только в случае повреждения позвонков или их аномального развития, во всех остальных случаях сколиоз развивается, как компенсаторная реакция организма. И с такой компенсацией необходимо считаться, так как она по какой-то причине нужна организму. И если бездумно лечить мышечный дисбаланс, то это, как минимум, не даст результата, а, как максимум, приведет к осложнениям. С организмом бесполезно бороться, с ним нужно договариваться, то есть искать причину, вызвавшую сколиозз.

Так, например, Васильевой Л.Ф. и Шитиковым Т.А. выделяются суставной, мышечный, связочный, висцеральный, дуральный и смешанные варианты сколиозов. Соответственно способы лечения и коррекции сколиоза отличаются кардинально.

Вот несколько примеров влияния внутренних органов. При проблемах сигмовидной и слепой кишки будет слабость квадратной мышцы поясницы, при проблемах почек - слабость пояснично-подвздошной мышцы, печени и желудка - большой грудной мышцы, селезенки - широчайшей мышцы и т.д. (12 органов - 12 крупных мышц). При слабости мышцы развивается компенсаторный гипертонус других мышц по всей миофасциальной цепи от макушки до пяток, и все это ради сохранения гравитационного и динамического равновесия.

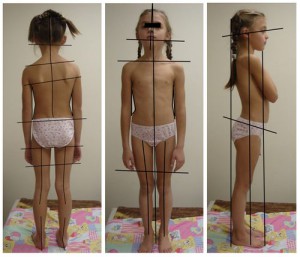

В начале статьи мы писали, что сколиоз можно и нужно лечить, если он построен по законам биомеханики. Иными словами по закону спирали, как и все в нашем теле, начиная от нити ДНК. Визуально оценить, является ли сколиоз излечимым, можно на примере этой фотографии. Осматривая пациента, обратите внимание, что искривление идет в трех плоскостях.

Примеры результативного лечения сколиоза по рентгенограммам.

Наиболее успешным оказывается лечение, если понимать суть происходящего процесса, поэтому рассмотрим варианты развития сколиоза.

Мышечный вариант сколиоза. Встречается у трети пациентов. Типичен для детей старшей и средней возрастной группы. Протекает доброкачественно при хорошем мышечном корсете. Выраженные деформации позвоночника и грудной клетки с большим реберным горбом не отмечаются, возможен минимальный грудной горб. У 89% пациентов искривление является правосторонним (влияние функциональной асимметрии больших полушарий мозга).

Сколиотическая дуга искривления, захватывает шесть-семь позвонков и располагается между III и XII грудными позвонками с вершиной на VIII - IX. Вторичная дуга мало выражена, в связи с чем, деформация имеет С-образный вид, торсионные изменения слабо выражены. Поражен цервико-торакальный уровень. Смещение центра массы носит линейный характер (вперед, назад, в сторону). Чаще отмечается вентро-дорзальное смещение тела (в сагиттальной плоскости) при стабильном латеро-латеральном смещении. Сколиоз прогрессирует медленно, хорошо поддается коррекции. У 100% пациентов формируются многочисленные триггерные точки в различных мышцах. Торсия позвоночно-двигательных сегментов и подъем поперечных отростков тел позвонков на выпуклой стороне искривления маскируются мышцами, образующими мышечный валик, и компенсируются за счет перекоса крестца и таза, формируя косой или кососкрученый таз с формированием функциональной асимметрии длины нижних конечностей.

Лечение - приемы мягко-тканной техники мануальной коррекции: релаксирующий и тонизирующий массаж (европейский и точечный), мышечные тракции, миофасциальный релиз по Й. Фосгрину, миофасциальный униполярный и биполярный релиз, постизометрическая и постреципрокная релаксация (ПИР, ПРР). Особое внимание уделяется миофасциальным триггерным точкам в патогенетически значимом регионе. Вначале лечения, 1-2 процедура, акцент делается на устранение напряжения на периферии мышечной спирали (стопа, кисть, шея). Вертебральные манипуляции применяются в патологически значимом регионе. При активности примитивных рефлексов Моро, Галанта, Переза, шейных тонических рекомендуются упражнения торако-люмбального уровня.

Суставной вариант сколиоза. Встречается у 22% пациентов. Характеризуется формированием патогенетически значимой дуги в шейном и верхне-грудном отделе позвоночника, обычно на уровне 4-5 шейного и 3-4 грудных позвонков. Отмечается 2 короткие дуги в шейном и пояснично-крестцовом регионе с длинной и пологой дугой искривления в грудном регионе. Типичным признаком является асимметрия тазового кольца: крестец повторяет асимметрию затылочной кости и верхне-шейного региона, а максимум деформации приходится на шейный и поясничный регионы. Искривление захватывает шейный отдел и кости лицевого черепа. Верхняя часть грудной клетки кифозирована, надплечье асимметрично. Плечо со стороны выпуклости приподнято, шея кажется укороченной, деформация верхних ребер создает впечатление припухлости в надключичной области, резко контурируется край трапециевидной мышцы. Этот вариант сколиотической деформации может протекать «злокачественно», поскольку у всех пациентов он сопровождается нарушением функции внешнего дыхания, кровообращения.

Патобиомеханические изменения со стороны опорно-двигательного аппарата: косое положение таза и его отклонение в сторону срединного перпендикуляра (отвеса), асимметрия функциональной длины конечностей, ротация таза вокруг сагиттальной оси, тазовые дисторсии, функциональные блоки и гипермобильность позвоночно-двигательных сегментов, швов черепа, крестцово-подвздошных сочленений. На рентгенографии - деформация не превышает 10°, имеются выраженный кифотический компонент.

Лечение - артикуляционные техники, в первую очередь на краниовертебральном переходе. Надо избегать высокоамплитудных техник, отдавая предпочтение позиционной мобилизации и кранио-сакральной терапии. При проведении кранио-сакральной терапии лобно-затылочным и основным захватом проводидся релаксация и деторсия твердой мозговой оболочки, обратная ротация таза: при скрученном тазе - правая подвздошная кость смещается вперед и вниз, левая – назад и вниз (соответственно – правосторонняя латерофлексия, слева – медиальная экстензия). При движении стопы на себя в момент вдоха базис крестца движется дорзально, копчиковая кость крестца - вентрально, твердая мозговая оболочка поднимается вверх на вдохе, опускается вниз на выдохе. В состоянии покоя происходит респираторное движение крестца в сагиттальной плоскости. При этом подвздошная кость разворачивается. Также устраняется дугоотростчатая фиксация на стороне вогнутости сколиоза и на одноименной стороне уменьшается тонус межпоперечных и поперечно-остистых мышц, что проявляется увеличением расстояния между поперечными отростками и растягиванием коротких ротаторов. При активности примитивных рефлексов паралича при страхе, орального автоматизма, нижнего хватательного пациентам рекомендуются упражнения кранио-цервикального и люмбо-сакрального уровня.

Связочный вариант сколиоза. В чистом виде встречается менее, чем у 10% пациентов. Типичен для детей средней возрастной группы астенического телосложения. Характерно плоскостопие. Дуга искривления захватывает уровень от Th6 до L2. Вершина искривления располагается на Th12, реже на Th11 и L1. Чаще встречается у лиц астенического телосложения (у девочек - 85,2%). Боль появляется к концу дня или после нагрузки, особенно статической. Поражен люмбосакральный уровень. Величина сколиотической дуги в течение суток может изменяться: утром, после отдыха - меньше, а к вечеру, после нагрузки – больше. Оси крестца и затылочной кости у пациента разнонаправлены. Отмечается перерастяжение тазовых связок с формированием косого или косо-скрученного таза во всех случаях. Центр массы стабилен.

Лечение – мягкотканая мануальная терапия, миофасциальные техники, техники лимфодренажного массажа, лечебная корригирующая гимнастика. Акцент делается на вертебральные ритмические и позиционные мобилизации костей таза, тазовых связок, суставов нижних конечностей, в первую очередь стоп.

Висцеральный вариант сколиоза. Встречается у 10-12% пациентов. В формировании участвуют позвоночно-двигательные сегменты, которые рефлекторно связаны с каким-либо висцеральным органом. Характерно несоответствие между клинической и рентгенологической картиной искривления, последняя, всегда более выражена. При дисфункциях органов грудной и верхнего этажа брюшной полости (легкие, желудок, желчный пузырь) - дуга искривления располагается между Th6 и L3. Поражен торако-люмбальный уровень. При дисфункции органов таза – дуга искривления опускается и захватывает позвонки от L1 до S1.

Клинически висцеральный вариант напоминает мышечный. Центр массы смещен в различных плоскостях. Специфическим признаком является усиление деформации при обострении патологии внутреннего органа, что подтверждается мануальным тестированием органа. Без лечения дисфункции внутренних органов вылечить сколиоз затруднительно. Сколиоз компенсируется вышележащими регионами. Структурные изменения в виде торсии при этом мало выражены. Имеется четко выраженный «реберный горб».

Лечение - ритмические вертебральные манипуляции в экстензии и ротации на грудном и поясничном отделе позвоночника, висцеральные манипуляции, рефлексотерапия. Обязательно проводятся воздействия на грудобрюшную и тазовую диафрагму, органы желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей.

Дуральный вариант сколиоза. Встречается менее, чем у 10% пациентов, чаще всего у пациентов младшей возрастной группы. В анамнезе у 100% пациентов имеются место сведения о перинатальных травмах. При осмотре отмечается асимметрия лицевого черепа, которая подтверждается и при рентгенографии. В начальных стадиях развития дурального варианта сколиоза определяется выраженный торсионный компонент при небольшой степени бокового искривления. Доброкачественное течение дуральных сколиозов не гарантирует в раннем возрасте от появления впоследствии болевого синдрома, связанного с явлениями миодистонии, психо-эмоционального и дискодурального конфликта.

При мышечном мануальном тестировании и миографии отмечается снижение тонуса скелетной мускулатуры во всех регионах опорно-двигательного аппарата. Центр массы тела стабилен. Чаще всего функциональные блоки встречаются в верхне-шейном (С1-С2) и пояснично-крестцовом регионе (L5-S1).

Лечение – тракция твердой мозговой оболочки, релиз крестца и атланто-аксиального сочленения, проводится релаксация и деторсия твердой мозговой оболочки на блоках, подложенных под гетеролатеральные плечи и таз ребёнка. Хорошо зарекомендовала себя техника «укачивания», кранио-сакральные техники.

Смешанный (переходной) вариант сколиоза. Встречается у 20% пациентов. Представляет собой разнообразную комбинацию вышеописанных признаков. Встречается преимущественно у девочек старшей возрастной группы. Позвоночник имеет S-образный вид.

Стандартизованные классификации сколиоза:

1. По происхождению:

группа - сколиозы миопатического происхождения,

группа - сколиозы неврогенного происхождения,

группа - диспластические сколиозы,

группа - рубцовые сколиозы,

группа - травматические сколиозы,

группа - идиопатические сколиозы.

2. По форме искривления:

- С-образный сколиоз (с одной дугой искривления)

- S-образный сколиоз (с двумя дугами искривления)

- Е-образный сколиоз (с тремя дугами искривления)

3. По локализации искривления:

- шейно-грудной сколиоз (вершина искривления на уровне ThЗ - Th4),

- грудной сколиоз (вершина искривления на уровне Th8 - Th9),

- грудопоясничньй сколиоз (вершина искривления на уровне Th11 - Th12),

- поясничный сколиоз (вершина искривления на уровне L1 - L2),

- пояснично-крестцовый сколиоз (вершина искривления на уровне L5 - S1).

4. Рентгенологическая классификация (по В. Д. Чаклину)

- Сколиоз I ст. Угол сколиоза 1° - 10°. Сколиоз I степени можно определить по следующим признакам: опущенное положение головы, сведенные плечи, сутуловатость, надплечье на стороне искривления выше другого, асимметрия талии.

- Сколиоз II степени. Угол сколиоза 11° - 25°. Сколиоз II степени можно определить по следующим признакам: торсия (поворот позвонков вокруг вертикальной оси). Асимметрия контуров шеи и треугольника талии, таз на стороне искривления опущен, на стороне искривления в поясничном отделе имеется мышечный валик, а в грудном — выпячивание. Кривизна наблюдается в любом положении тела.

- Сколиоз III степени. Угол сколиоза 26° - 50°. Сколиоз III степени определяется по признакам: сильно выраженная торсия, наличие всех признаков сколиоза II степени, хорошо очерченный реберный горб, западание ребра, мышечные контрактуры, ослабление мышц живота, выпирание передних реберных дуг. Мышцы западают, дуга ребра сближается с подвздошной костью на стороне вогнутости.

- Сколиоз IV степени. Угол сколиоза > 50°. Сколиоз IV степени отличается сильной деформацией позвоночника. Вышеописанные симптомы сколиоза усиливаются. Мышцы в области искривления значительно растянуты. Отмечается западание ребер в области вогнутости грудного сколиоза, наличие реберного горба.

5. По изменению степени деформации в зависимости от нагрузки на позвоночник:

нефиксированный (нестабильный) сколиоз,

фиксированный (стабильный) сколиоз.

6. По клиническому течению:

непрогрессирующий сколиоз,

прогрессирующий сколиоз.

Хирургическое лечение сколиоза

Наш центр не занимается хирургическим лечением сколиоза, однако хотим немного осветить и этот вопрос. Показанием к хирургической коррекции сколиоза является 4 стадия болезни, когда угол искривления превышает 40 градусов. Оперативное вмешательство при данном заболевании помогает уменьшить искривление и препятствует дальнейшей деформации позвоночника и серьезных осложнений в работе сердца и легких.

Наиболее эффективным является коррекция сколиоза при помощи установки на позвоночник специального металлического каркаса (имплантата). Данная конструкция представляет собой стержень на который установлены фиксаторы, передвигающиеся вдоль его оси. Для уменьшения деформации, эти фиксаторы крепятся к нужным позвонкам, благодаря чему достигается стабилизация положения позвоночника.

Благодаря такому методу происходит полное обездвиживание позвоночника, что предотвращает дальнейшее искривление. Стержень используется в качестве временной шины до полного срастания костей. Однако, из-за сложности операции его удаляют только в редких случаях (при повреждении близлежащих тканей).

Одним из осложнений во время операции является параплегия (паралич). Встречается очень редко (от 1 случая на 1000 пациентов до 1 на 10000 пациентов), но оказывает серьезные осложнения на весь организм. Еще одним осложнением в процессе операции может являться кровотечение. В большинстве случаев хирургам удается контролировать кровотечение, однако, иногда требуется переливание крови. Поэтому еще до операции пациента просят сдать кровь, которая будет введена обратно сразу после операции.

К другим осложнениям относят:

- повреждение стержня, крючков или шурупов (редкие случаи, так как используются прочные современные материалы)

- инфекции (менее 1%)

- подтекание спинномозговой жидкости (редко)

- отторжение имплантатов (примерно от 1 до 5%)

- дальнейшее прогрессирование искривления после операции.